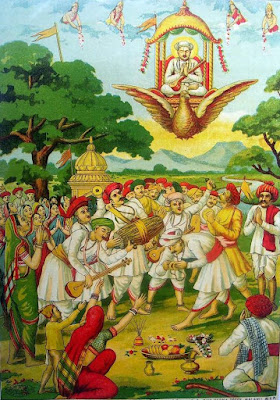

महाराष्ट्र के संत

तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन-मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्त्वपूर्ण थे: ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियाँ तथा चोखामेळा का परिवार, जो ‘अस्पृश्य’ समझी जाने वाली महार जाति का था।

भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल (विष्णु का एक रूप) पर और जन-मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव (ईश्वर) संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत-कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी-रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुःखों को बाँट लेना है। इससे एक नए नवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसी मेहता ने कहा था "वैष्णव जन तो तेने कहिए

पीर पराई जाने रे।"

सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह

{ यह संत तुकाराम का एक ‘अभंग’ (मराठी भक्तिगीत) }

जो दीन-दुखियों, पीड़ितों को

अपना समझता है

वही संत है

क्योंकि ईश्वर उसके साथ है।

वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को

अपने दिल से लगाए रखता है

वह एक दास के साथ भी

अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है।

तुकाराम का कहना है

मैं यह कहते-कहते

कभी नहीं थकूँगा

ऐसा व्यक्ति

स्वयं ईश्वर है।