विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश

राजा राममोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिदंगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी।

राजा राममोहन राय संस्कृत, फ़ारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे

क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी।

फलस्वरूप, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अकसर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूँढ़ने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति-रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं।

जानिए... दो सौ साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी?

उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेजीडेंसी के तेलुगू भाषी इलाकों में वीरेशलिगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह, रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे।

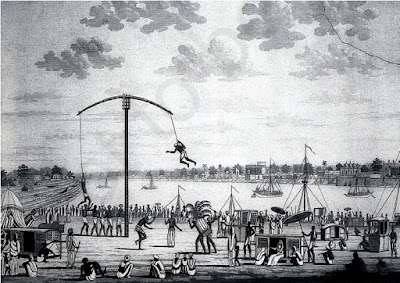

चित्र - कुंडों पर झूलने का त्योहार।

इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खासतौर से आलोचना की गई।

जानिए... परिवर्तन की दिशा में उठते कदम

No comments: